中国传统宗祠文化:从起源流变到南北留存的历史脉络

宗祠,即祠堂、宗庙、家庙、家祠,其首要功用是供奉祖先牌位与供族人祭祀先贤,同时作为儒家传统文化的重要象征,它更是家族精神的载体与文化传承的具象体现,能够增强家族凝聚力,让族人产生深切的归属感。宗祠的牌位陈列、祭品选用及祭祀礼仪,均有系统严明的规范,既训导族人对先贤的虔诚敬仰,也潜移默化地强化族中子弟的孝悌之心。这种制度从精神层面将族人紧密联结,培养同宗共脉的意识,不仅传承家族文化、凝聚宗族力量,更深层次地维护了古代社会的稳定。

一、宗祠的起源与格局:从礼制规范到建筑形制

1.1 宗祠的起源:从皇室专享到民间普及

在古代社会,血缘关系是氏族社会人类互信与互助的基础。儒家文化普及前,孝悌思想已成为社会普遍的道德约定;汉代以后,儒家文化受统治者推崇,三纲五常观念深入人心,村落多以一两个家族为单位聚居,各家族开始兴建家庙供奉祖先。

上古时期,宗庙为天子专有,是皇室象征,士大夫无权修建;先秦时期,士大夫阶层获许设立家庙,并在周代贵族中普及;秦汉至北宋前叶,士大夫多在寝室祭祖,建家庙现象罕见。宋朝中期儒学复兴,朱熹成为关键推动者,他提倡建立家族祠堂并编订《家礼》,确立祠堂制度——规定祠堂设于正寝左方,设四龛供奉高、曾、祖、祢四世神主,固定了祠堂格局。

凭借朱熹的影响力及当朝帝王的认可,祠堂建设在士大夫阶层广泛开展。元、明、清均沿袭此文化:明朝嘉靖帝诏令“许民间皆联宗立庙”,打破民间不得立祠的限制,百姓家族获建家庙资格;清代时,祠堂在全国家族中普及,成为族权象征,融入中华民族文化血脉。

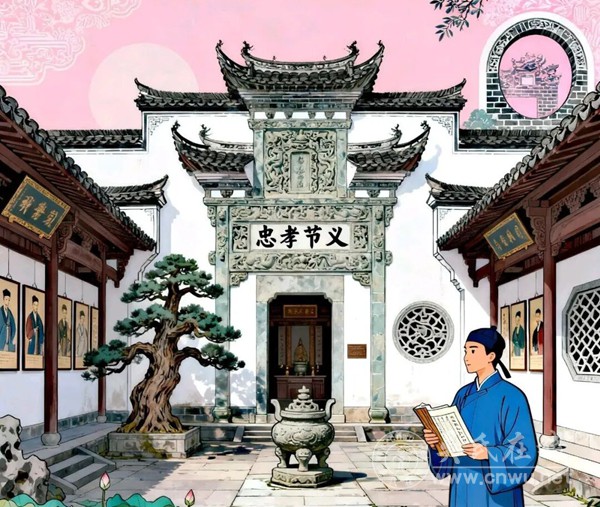

1.2 宗祠的格局:风水选址与中轴对称的建筑智慧

祠堂是家族权势的直观象征,神龛牌位、烛台高堂及雕刻龙凤的高台,营造出庄严肃穆的氛围,令人心生敬畏,因此族人在选址与布局上极为讲究。

通常,祠堂建于村庄风水最佳之地,建筑规模因家族兴旺程度与财力差异而不同,主要有一进单院式、两进一院式、三进两院式、三进三院式等,家族实力直接决定祠堂规模。据史料记载,民间祠堂以三进两院式居多,建筑格局多采用中轴对称形式,从前往后依次由门坊、仪门、门厅、享堂、寝堂五部分组成,这种庄重有序的布局,正是儒家文化观念在生活空间中的具体再现。

享堂与寝堂功能各异:寝堂是祠堂最庄严之地,用于供奉先贤牌位与族人祭祀,牌位“进主”需举行隆重仪式;享堂则主要用于宗族商讨重大事宜。祠堂多以宗族姓氏命名,主体建筑享堂亦有堂名,同时设有祠联、堂联、门联,以对联形式展现姓氏发源地或先贤官位等信息,寄托怀念祖先、不忘本源的情感。

在管理层面,祠堂主祭由家族嫡长子(宗子)负责,权力最大;宗祠事务管理由宗长负责,权力次之;另有宗正、宗直等职位,负责管理祭祀礼仪,协调族员关系,维系家族兴盛与可持续发展。

二、宗祠的流变:明清时期的五大显著演变

明清时期,祠堂文化已成为家族制度的重要组成部分,与朱熹倡议的原始祠堂制度相比,发生了显著演变,主要体现在五个方面:

2.1 祭祀范围扩展:从四世到始祖的礼仪平民化

朱熹提倡的祠堂仅祭祀至高祖,而后世祠堂大多祭祀至始祖,这与北宋儒者程颐的祭祀思想一致。朱熹不主张平民祭拜始祖,认为此为贵族礼仪,平民祭拜有僭越之嫌;但明清时期,普通百姓开始祭祀始祖,标志着贵族礼仪的平民化,祭拜始祖不再为贵族垄断。

2.2 祠堂位置变迁:从附属于居室到独立设置

朱熹倡议祠堂设于正寝之左,而明清时期的祠堂大多独立于居室之外。这一变化的主要原因是家族规模扩大,独立祠堂可容纳更多族人,方便举行祭祀礼仪。独立后的祠堂更贴合“家庙”的形式,但维护费用大幅增加,除族人摊派外,常需族中富贵子弟捐助,这与朱熹提倡的祠堂文化存在明显差异。

2.3 祠堂类型丰富:公祠与支祠的兴起

在宗祠基础上,明清时期兴起了公祠与支祠。公祠包括两类:一是家族除本族宗祠外,共建的纪念古代名人的祠堂;二是同姓或异姓共建的公祠。支祠则由家族分支建立,随着家族扩展,全族除共同宗祠外,各支会兴建支祠——宗祠祭祀全族共同祖先,支祠祭祀各支已故先贤,且随着分支后代增多,支祠也可能发展为独立祠堂。

2.4 祭祀主持调整:从宗子专属到突破身份限制

最初祠堂祭祀礼仪由宗子主持,但明确规定宗子主持存在诸多弊端,如宗子无能力担任、好逸恶劳或迁居外地等。因此,明清时期祭祀礼仪主持不再局限于宗子,更注重实际能力与责任心,灵活调整以保障祭祀活动正常开展。

2.5 功能延伸:从祭祀场所到族规执行与文化传播空间

明清时期,祠堂不再单纯作为祭祀场所,还发展为执行族规的地方。明末清初以后,祭祀仪式结束后,族人常会请戏班在祠堂附近空地演戏,以彰显祭祀的隆重性,戏曲节目多以忠孝礼仪为主题,使祠堂成为传播儒家伦理文化的重要载体。

三、南北祠堂的留存差异:地理、经济与政策的影响

如今南方农村地区仍保留较多祠堂,而北方祠堂留存稀少,多数北方人对祠堂的认知仅来自历史课本。这种差异主要由以下三方面原因造成:

3.1 经济基础与宗族财力:南方的传承优势

现存祠堂多建于明清时期,一座祠堂要沿袭千年,需大量维护资金,对家族财力是极大考验。南北朝以后,中国经济中心不断南移,南方宗族通常更富裕;且南方士子数量历来多于北方,士子的捐赠成为宗祠传承的重要支撑。相比之下,南方祠堂在经济基础上更易实现长期留存。

3.2 人口流动频率:北方的传承挑战

北方人口流动速度略快于南方。中国北方历来自然灾害频发,明清时期黄河洪水泛滥达数百次,加之干旱、虫灾等灾荒;同时,明清以后北方战争多于南方,战争与灾害导致人口衰减,迫使北方人口频繁流动,村落很少出现世代居住的情况,祠堂自然难以长期传承。

3.3 政策推动:东南地区的宗族凝聚

清朝在东南地区推行“粮户归宗”政策,将当地宗族族人紧密联结为利益共同体。在这一制度下,祠堂成为族人凝聚力的体现与精神象征,族人对祠堂文化更为重视,使得祠堂在东南地区更容易得到妥善保存与维护。

四、结语:宗祠文化的精神价值与历史意义

曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣。”祭祖起源于原始社会,农耕文明时期,人类应对自然灾害能力有限,多以氏族为单位群居。祠堂的设立,一方面承载尊祖敬宗的情感,另一方面也是推行尊老爱幼、维护宗族血缘关系的需要。

族人在祠堂祭祀中共同缅怀先人,无形中强化了家族认知,增强了凝聚力,形成集体情感与共同记忆。可以说,祠堂是中华民族的精神传承载体——古代祭祀被视为家族盛典,传递感恩报本的优良品性;通过严格的祭祀礼仪规范,祠堂将族人紧密凝聚,成为加深族人间感情的纽带。

宗祠记录着家族的文化传统,通过祭祖活动强化家族内部的伦理秩序,宣传以“孝悌”为核心的为人准则,是中华民族数千年历史与儒家文化的重要标志与沉淀。

下一篇:福建新店西园吴氏宗祠

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-12-24 祠堂文化漫谈(三)—— 祠堂的类型(上)

- 2025-12-24 吴氏宗祠鹿鸣堂:钟灵毓秀承祖德 千秋文脉续华章

- 2025-12-18 祠堂鼎建·家谱重修记

- 2025-12-20 祠堂文化:中华家族传承的精神圣殿

- 2025-12-23 祠堂文化溯源(二)

- 2025-12-21 祠堂文化溯源(一):礼制传承中的祭祀圣地

点击排行

- 104-26无锡吴氏祖祠八十年后重现

- 203-02宕顶吴氏宗祠,16000多吴氏...

- 303-26四川省三台县观音场吴氏宗祠

- 405-08祠堂文化概述

- 502-16贵州省锦屏县映寨吴氏宗祠...

随机文档

- 108-30寻湖南吴氏永武公外迁后裔

- 201-29鄂东吴氐宗亲会新年祝辞

- 312-17吴邦灿宗亲捐赠书刊

- 410-20吴公宗淮老先生传

- 511-19寻吴传明、吴万先资料

当前位置:

当前位置: