丹徒吴氏旺一公、旺三公支系为吴良吴祯后裔考

摘要

本文以雍正二年序言、闽东吴氏宗谱及明代兵部户贴为核心史料,结合《明史》等官方文献与明代军政制度,从世系年代、籍贯流变、军功特权、历史境遇四个维度,系统论证丹徒吴氏旺一公、旺三公支系与明初开国功臣江阴侯吴良、靖海侯吴祯的亲缘传承关系。研究表明,该支系的世袭武职、铁券信物、永乐迁闽等关键信息,与吴良、吴祯家族的历史记载高度契合,其先祖应为二公近支后裔,此结论为丹徒吴氏祖源溯源提供了关键历史佐证。

关键词

丹徒吴氏;旺一公;吴良;吴祯;铁券丹书;家族溯源

一、引言

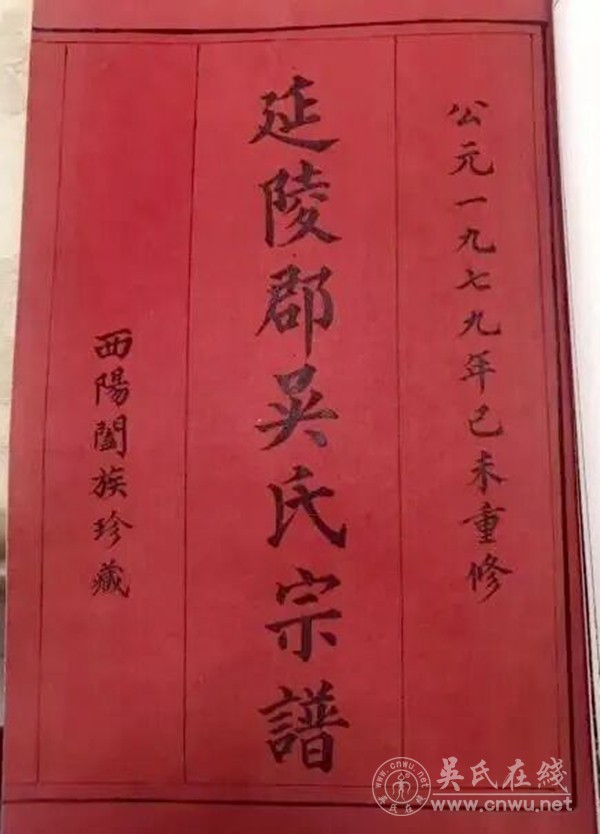

家族溯源的核心在于史料记载与历史事实的精准互证。福建宁德西阳吴氏宗谱所载雍正二年序言明确记录:其始祖旺一公、旺三公兄弟原籍江南镇江府丹徒县大慈乡一都一堡,祖上为明代军功世家,获袭“指挥平西将”职衔并持有“铁券丹书”,永乐二年家族分支迁闽屯田。明初获赐铁券的吴姓将领屈指可数,其中江阴侯吴良(1324-1381)与靖海侯吴祯(1328-1379)兄弟作为朱元璋麾下核心勋将,以镇守要地、海战御倭闻名,其家族命运与丹徒吴氏记载存在多重历史契合。本文结合新增人物生平与史实细节,通过多维史料比对,对二者传承关系展开深度考证。

二、核心依据:丹徒吴氏的关键史料记载

雍正二年福建福宁州儒学正堂郑片所撰序言,结合闽东吴氏宗谱及洪武四年兵部户贴,构成考证该支系源流的三重证据链,核心信息如下:

(一)原籍与先祖身份

明确旺一公、旺三公兄弟原籍为“江南镇江府丹徒县大慈乡一都一堡”,其先世“有功劳于明室,袭授指挥平西将”,持有朝廷赐予的“铁券丹书”,属世袭功勋阶层。洪武四年户贴显示,旺一公时年34岁(约生于1338年),旺三公27岁(约生于1345年),其母颜氏生于1311年,父亲已早逝。这一年代序列与吴良(1324年生)、吴祯(1328年生)的出生年代形成合理代际衔接,印证该支系军功传承始于元末明初的吴良、吴祯活跃时期。

(二)世袭武职与军户属性

旺一公身为军户,世袭“指挥平西将”职衔。明代“指挥使”为正三品卫所高级武官,掌一方军政,凸显家族军事地位显赫。旺三公原名吴观音(保),曾顶名兄长筹备迁闽事宜,其子富一公(吴兴)承继军职,充任福建建宁卫前所小旗,完整呈现明代军户世袭制度下的家族使命传承,与吴良、吴祯家族“世代从军”的勋贵传统一脉相承。

(三)永乐迁闽的历史背景

永乐年间,朝廷诏令“世袭功勋之员各受以铁券丹书,听其各省度地播迁”,旺三公本应率族迁闽,却病逝于本卫,最终由儿媳苏孺人携孙辈于永乐二年完成迁徙,屯种“吴观音(保)田”。这一迁徙事件与家族持有的铁券特权直接相关,且发生于吴良、吴祯家族爵位遭废、后裔被重新安置的历史窗口期。

三、考证核心:与吴良、吴祯家族的多重契合

吴良、吴祯兄弟为定远(今安徽定远)人,追随朱元璋南征北战,洪武三年分别封江阴侯、靖海侯并获赐铁券。吴良以镇守江阴十年抵御张士诚闻名,吴祯以精通海战、剿灭倭寇著称,二人后因胡惟庸案牵连,爵位被废。将丹徒吴氏记载与二人家族情况比对,存在四大关键契合点:

(一)世系年代的精准衔接

吴良生于1324年,吴祯生于1328年,旺一公约生于1338年,二者年龄差距仅14-18岁,符合叔侄或近支子侄的代际关系。结合旺一公父亲早逝的记载,其父亲极可能为吴良、吴祯兄弟的同辈亲属,因追随二公征战立功而奠定家族功勋基础,这一世系时序为亲缘关系提供了直接年代佐证。

(二)籍贯流变的制度合理性

吴良、吴祯籍贯为定远,与丹徒吴氏原籍看似矛盾,实则符合明代卫所制度下的户籍变动规律。明初实行“军户世袭”与“卫所驻防”制度,将领家族需随防地调整户籍。吴良长期镇守江阴(今属江苏无锡),吴祯任靖海将军主持江南海防,丹徒作为江防与海防枢纽,卫所密集。二公家族因驻防、屯垦需求迁居丹徒大慈乡,完全符合明代军政制度逻辑,类似案例在丹徒地方史料中亦有记载(如殷姓因军功定居润东)。

(三)军功与特权的高度匹配

丹徒吴氏“先世有功、袭职持券”的记载,与吴良、吴祯家族的功勋体系精准对应。从铁券特权看,洪武三年大封功臣时,二公均获赐“免死铁券”,成为明代极少数拥有此项最高功勋信物的家族之一,与序言中“铁券丹书为迁徙凭证”的记载直接吻合。从武职传承看,二公虽为正一品侯爵,但家族支系实行“降等承袭”为明代惯例,丹徒吴氏世袭的正三品指挥使,恰是勋贵支系常见的授职等级。而序言“平西将”的记载,或为对吴祯随徐达西征、吴良镇守西疆等战功的家族记忆凝练。

(四)永乐迁徙的历史语境适配

丹徒吴氏永乐二年迁闽,与吴良、吴祯后裔的历史境遇完全契合。二公虽于洪武年间病逝,但爵位由子孙承袭:吴良之子吴高袭江阴侯,吴祯之子吴忠袭靖海侯。后因胡惟庸案牵连,二公爵位被废,加之吴高在靖难之役中抵抗朱棣,虽永乐初一度被起用,最终仍遭削爵,家族势力大幅削弱。永乐初年朝廷“安置勋贵支系拓疆”的政策,实质是对失势勋贵的系统性调整,丹徒吴氏作为持有铁券的支系,由苏孺人携孤迁闽,正是这一历史背景下的典型事件,与吴良、吴祯后裔的安置轨迹高度一致。

四、排他性分析:其他吴姓铁券持有者的排除依据

明初获赐铁券的吴姓将领除吴良、吴祯外,尚有安陆侯吴复、都督同知吴杰等,但均因关键信息不符可排除:安陆侯吴复籍贯合肥,战功集中于湖广、广西,后裔未见江南活动记载,与丹徒吴氏地理关联缺失;吴杰(建文朝将领)因靖难之役后被朱棣诛杀,家族不可能获得永乐迁徙许可。相较之下,吴良、吴祯家族兼具“年代衔接”“江南驻防史”“铁券传承”“永乐境遇适配”四大核心条件,成为唯一合理人选。

五、结论与后续考证建议

综合以上分析,丹徒吴氏旺一公、旺三公支系为江阴侯吴良、靖海侯吴祯后裔的结论具有高度合理性:其先世应为二公之子侄辈,因明代卫所驻防制度迁居丹徒大慈乡,承袭指挥使之职与铁券特权;后因二公受胡惟庸案牵连失爵、吴高靖难之役后失势,该支系于永乐二年奉诏迁闽屯田,形成今日闽东吴氏分支。

为进一步夯实结论,后续需开展三项核心考证:一是查阅《明史·卷一百三十·列传第十八》吴良、吴祯本传,核对其子孙分支(如吴良次子吴寿安后裔)与丹徒地区的关联记载;二是寻访《江阴侯吴氏族谱》《靖海侯吴氏族谱》,排查“旺一”“旺三”或“迁居丹徒”的支系记录;三是梳理《丹徒县志》《镇江府志》“武职世袭”“氏族”条目,查找吴氏指挥世家的具体记载。通过文献互证,有望最终厘清该支系的精确传承脉络。

参考文献

[1] 丹徒县大慈乡吴氏始祖旺一公获铁券丹书. 2019-07-07.

[2] 闽东吴氏迁徙史:三代接力戍闽土,苏氏携孤续家声. 2025-08-07.

[3] 张廷玉. 明史. 中华书局, 1974.

[4] 吴翔九, 等. 江阴后底泾吴氏宗谱. 清光绪十三年刻本.

[5] 浅谈百科. 江阴侯吴高:替大明镇守辽东牵制燕军,朱棣一招反间计当即化解. 2022-06-27.

[6] 抖音百科. 吴良(明初名将). 2025-09-30.

[7] 故宫博物院. 胡惟庸案. 2018-12-08.

[8] 略谈丹徒的族谱文化. 2022-07-28.

上一篇:山西移民吴大章世系考证

下一篇:关于吴伯大公往上世系的考证与分析

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-11-11 江苏芳溪吴氏家族史略

- 2025-11-10 铜陵吴桥村吴氏文化起源与传承考

- 2025-10-20 陕西汉阴县旋涡镇堰坪铺吴氏逸闻轶事

- 2025-10-20 神州吴氏简史

- 2025-10-20 华夏族简史

- 2025-10-17 关于吴伯大公往上世系的考证与分析

点击排行

- 107-23远口吴氏地湖德公族谱中值...

- 203-03吴梅村是《红楼梦》原作者考辨

- 311-10江西省赣州市南康区太窝乡...

- 402-15梅溪先举公与四溪“笃”公...

- 507-08关于休宁吴田吴氏祖源的两...

随机文档

- 103-13关于江西南丰吴宣公世系与...

- 204-17白苓吴氏辈派

- 310-19养鼠记漫画版之五

- 410-27江苏各地吴姓乡村

- 512-30四川广安吴氏

当前位置:

当前位置: