延陵堂吴氏万一公迁徙定居探寻综述

始迁祖万一公迁徙定居探寻公元1984年腊月吾辈第一次见到《吴氏宗谱》,读到《创修宗谱序》记述:“吾國曆有史書、上自陶唐、下逮明末備矣,獨缺吾族。自萬一公來迄今二十世有、奇而譜缺、如世系茫然、無從稽考。即萬一公由江西發籍、亦為口傳、難為鐵案”时,很是疑虑并生寻根之念。

还有在吴氏宗谱第二卷中对始祖万一公的简介是:“一世祖萬一公,明洪武末年自江西筷子巷,兄弟三人祖居未来,居去未定,到祖殯天後數代方入此籍。”

通过上述两段文字和谱中有关记载,吾辈才知道为什么从始迁祖万一公入籍到创修首套谱牒中间隔了550多年,究竟中间因何缘故已无从考证。直至光绪二十八年(1902年)数位先祖才有修谱之举,后又因一半先祖离去遗恨中断。1931年再次启动修谱至成卷,前后耗费三十余年,可见吾辈祖先在100年前为创修首谱付出的巨大精力和万般艰辛,其中的过程、方法令今人无法想象,深感祖先们始终不忘创修首谱的赤诚之心,仅此就应深得吾族后人的敬仰和感恩。家谱是一个家族血脉的基因密码,也是一个家族用以追根溯源、分辨世系、传承文化、凝聚人心,促进和谐的核心文献。古时就有“三代不修谱,后代寻根苦”的警示。而吾族始迁祖万一公根系江西何地筷子巷?何时迁徙到麻定居?上祖是何地何人?万一公是开姓始祖泰伯公第多少代世孙?又是始祖延陵王季札的第多少代世孙?这些成了吾族670多年的未解之谜,也是吾族后人寻根之苦。

吾族二十一世孙立公早年就有寻根问祖之意,曾讲过:“年轻时听家族老人说过,在中馆驿那一带有与吾族万一公同宗一脉的”。因改革开放之前寻根问祖、修家谱、建祠堂被视为封建迷信,加之立公身份(党员、队长)不便寻访。直到公元1982年辞去生产队长之后,立公以“下乡货郎”的身份,早出晚归历时两三年寻访了中馆驿不少村庄,结识了吴姓宗亲,只得到了一些口传信息,但没见到那边的谱牒。当年这些口传信息曾给吾辈讲过,因没被重视而中断。

20世纪90年代及后期吾辈因工作需要到过江西南昌、九江、德安、赣州和吉安等地。只要接触到当地吴姓宗亲,总不忘询问当地祖辈在元末明初时有无移民到麻城的族人。访问人数不少,也见过一些当地吴氏家谱,但没获取到真正有价值的信息。多年来吾族后人始终心怀寻根问祖之意,但忽视了祖辈本土寻访之根本而未能解谜。

直到公元2023年春天吴氏二十三世孙解桥有幸从抖音平台看到麻城市吴氏文化研究会会长吴建福发布的一段视频,转发给吾辈才得知吾族始迁祖万一公从江西何县筷子巷迁徙至麻城定居的基础信息。同时根据这些基础信息查阅资料、网络搜寻,并与吴会长信息交流,比照了其他吴氏族谱,公元2024年11月中旬专门开车去了一趟江西鹰潭市等地,终于破解了吾族始迁祖万一公从江西来麻定居之谜,得到了首谱中“即萬一公由江西發籍、亦為口傳、難為鐵案”而不敢定论的佐证,验证了始迁祖万一公上祖根系何方。厘清了吾族一支在中华吴氏大宗族中的世系脉络,平复了多年来吾族一支寻根问祖之痛。在此,要特别感谢吴建福会长的辛劳奔走、专注寻访、不忘初心寻根问祖的善举和功德。

根据吴建福会长在抖音视频中的讲述,他多次到江西寻根问祖,在江西金溪县吴氏祖庙“初心堂”得到相关重要资料,并参照迎集、闵集几套吴氏宗谱,考证了吾族始迁祖万一公迁徙麻城定居的历史背景。

吴建福会长讲:元末明初(约公元1352-1360年间),吾族始迁祖万一公和弟万二公随同堂兄千一公、千二公、千三公及堂侄凯公奉旨移民,离开家乡江右南丰县上垸村(今江西省抚州市南丰县)。按官府移民官员指令,一路向北步行到金溪县厚山村(今江西抚州市金溪县琅琚镇厚山村)移民点集中。然后坐小木船到余干县下船,再到鄱阳县筷子巷作短暂停留。(据考证,在江西就有6个筷子巷。筷子巷作为明代移民集散地和官府的管理机构,除南昌外,在丰城、鄱阳县、分宜县、 余干县、永修县也各有一条筷子巷。该筷子巷位于现鄱阳县老街张王庙最东端,巷子为“ 7”字形【见图】,前接老街、后接戴家河,此巷位于饶河、乐安河、昌江水的交汇处,是进入鄱阳老街的第一条古巷,被誉为“鄱阳第一巷”。)

【鄱阳筷子巷俯瞰图】

由移民官员登记分流,要求万一公一行先走到鄱阳湖边移民集结地“瓦屑坝”,再从瓦屑坝码头上大船,经鄱阳湖湖口(今江西九江市湖口县)入长江。

【鄱阳湖移民圣地瓦屑坝古码头遗址】

然后,逆江而上辗转月余,航行500多里,在今团风县长江口再坐小船入举水河向东北到麻城仙居乡沙集(今中馆驿迎河集)移民接收点集结。官府首先安排的是万一公等多位移民迁往新店(今河南信阳地区)等地。然而,在迁徙途中遭遇劫匪,一行差点丧命,不得已又折回迎河集,躲进紫云寺避难等待重新分流。

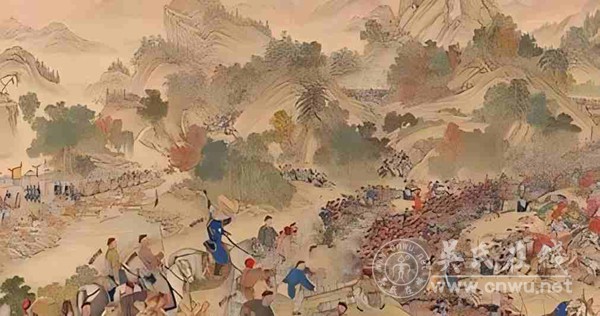

【移民迁徙路线示意图】

【移民迁徙图】

之后为维持生计始迁祖万一公就地打长工,做短工、当脚夫、纤夫、信使。历时数年多次走水路从举水河入长江回江西老家和“往来蜀楚”(据老谱中记载)三地,每次来回耗时近年,因而一直居无定所。直至始迁祖万一公殡天后,后代才开始在“沟的”落地生根、建舍、修塘、造地、薪火相传、开枝散叶。谱上说的“沟的”后取名为“吴家沟”。

至明成化年间(1487年左右),五世祖老少多人还在一起生活。明正德年(约1507年)开始分为四房:大房自成公,后迁居野鸡堑、花垇等地,二房作宾公,留居吴家沟,三房尧宾公,后迁居耀老湾、百家岗等地,四房嘉富、嘉元公迁居大塆,经八世后才以十四世祖宗尧公长子“均”公的单名,将 “大塆”命名为“吴均塆”。

经考证,吾族万一公万二公的祖父是江西省金溪县厚山村(现为江西省抚州市金溪县琅琚镇厚山村)的孟一公。孟一公生有五个儿子:成一公、成二公、成三公、成四公、成五公。万一公万二公是成四公之子受旨移民,而万三公留家侍奉父母。印证了史料记载:“入户抽丁四留一、六留二、八留三的朝廷移民政策”。千一公千二公千三公是成三公的后代,凯公是成五公第三儿子的后代,这样始迁祖万一公一行当时一起迁徙来麻的族人终于找到了上祖之根。

吴会长说:据迎集吴氏家谱记载千一公定居迎集东门村的水寨(后改为吴家寨),千二公迁居湖北广济(现湖北武穴市),千三公迁居宿松(现安徽省安庆市),万二公迁红安(老谱中记载为“自行出走去向无考”)。堂侄凯公迁居谌家园的墩上安居创业,繁衍生息,至今也形成了一大分支。

追溯世系吾族万一公是吴氏开姓始祖泰伯公的83代孙,是一世祖延陵王季札的第65代孙。吾辈是万一公二十二世孙,也就是泰伯公的第105代孙,一世祖延陵王季札的87代孙。

吴会长还说:麻城仅吴氏大小垸子有130多个,其中80多个垸子均为千一公之后,也都是延陵堂吴氏始祖、具有皇家血统季札的后裔。

为此,吾族后人应倍感荣耀,并要继续发扬始祖季札谦让之品德,努力传承延陵季子诚信之家风,将以国为姓始祖吴国国王泰伯公“至德第一人”的精神发扬光大,传承千秋。

二十二世孙绪权沐浴整理敬撰

2023年9月,一稿于还建小区家中

2025年重阳节修改于武汉

上一篇:湖北汉川市仙女街道吴士宗公迁徙史

下一篇:已经是最后一篇

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-11-11 江苏芳溪吴氏家族史略

- 2025-11-10 铜陵吴桥村吴氏文化起源与传承考

- 2025-10-20 陕西汉阴县旋涡镇堰坪铺吴氏逸闻轶事

- 2025-10-20 神州吴氏简史

- 2025-10-20 华夏族简史

点击排行

- 103-31吴姓迁徙史一

- 212-10浙江瑞安吴氏各宗始迁祖及...

- 303-31吴姓迁徙史二

- 403-17湖北通城吴氏分布及播迁

- 503-05吳氏相甫后裔迀入江西抚州...

随机文档

- 110-31伯祖宗稷公传

- 206-12太学生兰轩四弟传赞

- 307-27发祥梅里 传扬四海——全...

- 406-23杜绝“螃蟹效应”,才能更...

- 503-19吴正遂《左台吴氏大宗谱》...

当前位置:

当前位置:

我们家乡老人传说,我们是从江西猪市巷迁到西南云贵川的。这个猪市巷,是否与筷子巷相似,都是一个迁徙出发点?

2025-11-21 16:10:47 回复